追尋我父親的邊疆:他在中共軍隊的歲月

這一次我是為私事而來:在阿勒泰民政局尋找我父親60年前在中國軍隊服役的記錄。我知道警察很快就會跟蹤我,每當外國記者出現在新疆,他們都會這樣做。

那是2014年。習近平主席開始在這個維吾爾和哈薩克穆斯林聚居的地區實施更嚴厲的政策。這片廣袤的土地上遍布高山、沙漠和高原草原,生活著各個民族的人民,幾個世紀以來,在中國統治者的帝國設想中,對這裡的控制一直是重中之重。

我知道,要找到父親黃沃強的任何信息都很困難。但在民政局,我在二樓的一間辦公室裡與年輕的魏陽萱(音)聊了起來。她恰好是一名退伍軍人,幫助組織老兵的活動。我問她是否知道一個以哈薩克騎兵為主的老軍事基地,我父親和其他幾名漢族士兵1952年曾在那裡服役。

廣告

她搖了搖頭。

我知道我可能再也不會來阿勒泰了,我只有這一次機會。突然間,我意識到,現在是維吉尼亞的早上七點多——我父母在那裡的郊區生活了幾十年。也許,如果我用手機打電話,爸爸就能把哈薩克基地的情況告訴魏女士。

他接了電話。我告訴他我在阿勒泰。

「你在哪裡?」他說,好像不敢相信。

我請他向魏女士描述一下當年的哈薩克基地,然後把手機遞給她。

他們談了幾分鐘。我向窗外望去。在下面的廣場上,我看到兩輛停著的警車。每輛車周圍都站著幾名警察,身穿黑色制服、配備防暴裝備——頭盔、警棍和防彈衣。我想我看到其中一個人抬頭看著窗戶。我趕快往後退。

魏女士把電話還給我。

爸爸聽起來很困惑,還有點擔心。「我跟她講了第五軍的基地的事,」他告訴我,他指的是他曾經工作過的、由哈薩克和維吾爾士兵組成的部隊。「現在你告訴我,你為什麼在阿勒泰。」

制服

小時候在維吉尼亞州的亞歷山德里亞,父親很少說起中國。有時候晚上回家比較早,他也不會坐在我的床邊,給我講他的人生故事。在這方面,他和他那一代的許多亞裔移民父親一樣,他們一心想為家人創造新生活,只關注眼前的事情。

他在一家名叫上坪樓的中餐館工作,只有週日不上班。那些日子裡,我們一起看橄欖球,一起看我的數學課本,代數、幾何還有微積分。他數學很好。我後來才知道,他退伍後學的是工程學。

廣告

有時候,我看到他穿著紅色西裝外套和黑色褲子去餐館上班。幾十年來,那是我眼裡唯一跟他有關聯的一種制服。

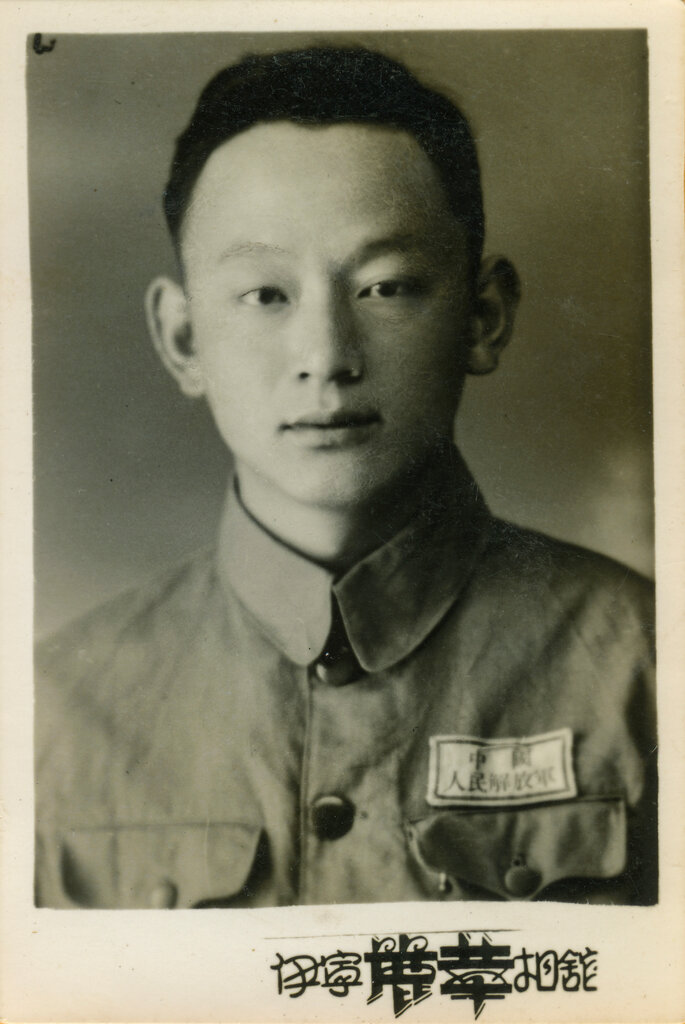

但是,有一天,我從研究生院回來看望父母,詢問他們在中國南方的成長經歷,爸爸給我看了一張他在共產黨軍隊服役時的照片。

那是1953年在中國西北拍攝的。父親的眼睛炯炯有神,皮膚上沒有一絲歲月的痕跡。他穿著樸素的軍裝,戴著一頂軍帽。我用手指輕輕劃過帽子中間的一個黑點。那裡有一個陰影。他說,那裡原來有一顆紅星,是中國人民解放軍的標誌。父親把照片寄到香港,當時他的父母住在那裡。父親擔心英國殖民當局看到照片會有什麼反應,就把星星擦掉了。

2008年開始我對父親的過去有了更多了解,那一年我開始擔任時報駐華記者,在中國度過了近九年。我去了南方的廣東省,父母都在那裡長大。這促使我與他們以及父親的哥哥山姆做了更深入的對話。

父親於1932年出生在香港,但在1941年日本軍隊佔領了這個英國殖民地後,他被迫回到中國南方的台山縣老家。1950年春天,也就是共產黨執政後的第一年,他從高中畢業,同年秋天考入北京的大學。他一心想去那座被毛澤東選為首都的古城上學,因為他擁護共產黨的事業,相信新的領導人會在國民黨的破壞性政策和腐敗之後振興中國。

在那裡,他和其他大學生一起參加了天安門廣場的遊行,接受了毛澤東的檢閱。當時中國加入了朝鮮戰爭,與美軍作戰,他很快輟學加入了新成立的空軍部隊。黨的領導人說,一旦美國軍隊在朝鮮半島取得勝利,就會不可避免地入侵中國,而他為保衛祖國盡了自己的力量而感到自豪。

廣告

然而,他的計劃破滅了,中國軍官突然命令他中止在滿洲的訓練,隨部隊前往西北,最終到達中亞邊境。他懷疑這是父親的過錯,因為他的父親是商人,隨母親一起回到香港,而山姆在美國讀書。他是因此遭到貶謫。

正是在這裡,父親故事的細節籠罩在神秘之中。在2014年的阿勒泰之行中,我碰了壁:警察確實發現了我,並一直跟蹤我,直到我開車出城。我在中國能了解到的東西是有限的。

但當我於2018年搬到華盛頓,擔任時報的外交記者,並開始撰寫一本關於我的家庭和現代中國的書時,我又回到了阿勒泰和爸爸在新疆的其他工作這個問題。我花了幾十個小時,在兒時的家中採訪他,讀他入伍後寫給山姆的信。

他參與了毛澤東和習仲勛(習近平的父親)對西北地區建立軍事控制的行動,我對他在其中發揮的作用充滿了興趣,這是一個在世的人很少能夠說起的關鍵時刻。它為共產黨統治新疆和鎮壓那裡的獨立運動奠定了基礎,也預示了北京最近通過拘禁營制度、強迫勞動和大規模監視來鎮壓維吾爾人和哈薩克人的努力。

父親親眼目睹了早期的控制形式,並且參與其中,這些形式已經演變成我們今天所看到的。我和他聊得愈多,就愈是意識到,記錄他的記憶,尤其是他在西北邊境的記憶具有寶貴的價值。

阿勒泰的任務

廣告

父親說,從滿洲前往遙遠的新疆花費了半年的時間。他和其他漢族士兵一起坐在敞篷的軍用卡車裡,沿著長城隆隆向遠方行駛。他對即將到來的一切充滿了恐懼,但從未見過的中國美景也令他震撼。

他記得當時從陝西省會西安一路向西,秋天的陽光下,柿子豐滿光滑,顏色像燒紅的銅,低低垂掛在樹上。如果能咬一口,該有多甜啊。卡車在土路上行駛,塵土飛揚。他正駛向一片廣袤而荒涼的土地,那裡有許多古老的道路和城鎮,其中許多現在早已不復存在。那是邊疆地帶。在他們之前曾經來到這裡的兵將,也已經不在人世。

當他到達靠天山以北近蘇聯和蒙古邊界的敏感地區時,大地已被冰雪覆蓋。在布爾津鎮,哈薩克人騎著馬穿過街道。對我父親和其他漢族士兵來說,這是一個全新的世界,比他們想像中的中國更狂野。

他終於在1952年1月27日到達了阿勒泰城外的基地,那天是農曆新年,水龍年的開始。那裡有1000名哈薩克士兵。後來得知,他的任務是進行思想灌輸。

父親告訴我,每天早上,哈薩克士兵都聚集在一個大廳裡。級別最高的軍官——一名漢族政委——坐在房間的最前面,其他漢族士兵坐在他的旁邊。只有他會發言,在翻譯的幫助下,他滔滔不絕地介紹黨的宣傳路線。

他講到共產主義革命,以及黨如何帶領中國進入新時代。他講到舊的封建社會的終結和階級的消滅。他講到毛澤東的領導和無產階級鬥爭,以及抵抗帝國主義列強、特別是美國的必要性。

廣告

這位官員說,毛澤東的革命願景不僅植根於城市工人的鬥爭,也植根於農民的起義,他們和這裡的哈薩克遊牧民族一樣。儘管漢人是中國中心地帶的主要民族,但這位官員表示,這裡的本土民族和漢人在中國的未來中有著平等的利益,黨尊重所有民族的文化、信仰和自治。

每天都是重複這個套路。在上午的會上,父親靜靜地坐在那裡,聽著政委講話。他認為他還不能和別人講述這個黨,不能傳授它的教義和思想。黨是一個他目前還無法領會的東西,他知道理解它的方法是需要時間的。

下午,漢族士兵擠在房間裡,把手放在煤爐旁取暖。天太冷了,士兵們堆在牆邊的大塊牛肉、羊肉和馬肉都凍住了。在正式會議之餘,爸爸不時試著和一個哈薩克士兵說話,很快就學會了幾句他們的語言。

父親告訴我,在新疆,漢人與其他民族之間的關係是平和的,但在他離開新疆多年後的1963年5月12日寫給山姆的信中,我發現了更陰暗的評價。他寫道,他觀察到的15個左右的民族有一個共同點,那就是「對漢人深惡��絕」。

父親描述說,1946年,國民黨將軍張治中擔任新疆省政府主席後,「漢人暴力好鬥,對各民族進行壓迫,導致北疆(天山以北)三個主要地區起義。」

當父親開始被派駐動盪的北方地區時,他希望解放軍能夠贏得當地民眾的信任。他想,共產黨的管理肯定會不同於此前的征服。

但是,軍事統治一開始就有流血事件發生。1951年初,也就是我父親到達阿勒泰的前一年,漢族士兵俘虜了哈薩克叛亂領袖烏斯滿·巴圖爾,多年來,他一直為爭取這個遊牧民族的自治而戰。那年4月,他們將他處以絞刑。他的數百名同胞越過喜馬拉雅山逃到印度,最終抵達土耳其。烏斯滿成為哈薩克民族主義的象徵。

迷宮

父親先後駐紮在阿勒泰和肥沃的伊犁河谷,後被派往靠近蘇聯哈薩克的溫泉縣,在為控制新疆而建立的首批建設兵團之一工作。他的上級軍官推薦他入黨,這讓他充滿了希望。

1957年他得到了返回內地的機會,去西安上大學,學習航空航天工程。但他很快發現,自己可能永遠不會成為黨員。由於家庭背景,一些官員仍然對他有懷疑。

與此同時,毛澤東使中國陷入混亂。在毛澤東的「大躍進」經濟政策失敗導致的饑荒期間,父親在校園裡幾乎吃不飽飯,變得瘦骨嶙峋。他雙腳浮腫,行走很艱難。他還是幸運的:歷史學家後來估計,在1958年至1962年的饑荒中,有3000萬至4000萬人喪生。

隨著饑荒消退,他意識到自己必須逃離中國。1962年,他設法逃到葡萄牙殖民地澳門,然後在香港與父母團聚。1967年,他隨祖母搬到華盛頓地區與山姆團聚。

父親逃過了1966年毛澤東發動的「文化大革命」的暴力。他告訴我,鑒於他的家庭背景,他很可能遭到紅衛兵狂熱分子的迫害,甚至可能活不下來。其他家庭成員就沒那麼幸運了:他小時候的玩伴、在上海當科學家的表哥被紅衛兵錯誤地指控為中情局特工。他於1969年自殺,留下妻子和兩個兒子。

幾十年後,他的另一位與他成長環境截然不同的表親駱家輝在北京擔任美國駐華大使,同一時期我也在北京工作生活。

我驚奇地發現,家族的故事就像是一條莫比烏斯帶,在幾代人和中國的歷史中循環往復。我曾兩次站在天安門廣場上,看著習近平向閱兵隊伍揮手致意,1950年,父親也曾在遊行隊伍中,尋找站在那座深紅城樓上的毛澤東。

我以時報記者的身份搬到北京,體會到父親在1962年結束的那種被淹沒在中華人民共和國中的感覺。回港四個多月後,他在給哥哥的信中寫道:「回首這十幾年,我彷彿一事無成,這種想法讓我頗為惆悵。通常和別人談起這段經歷,我會隱瞞我當過兵或者曾經想入黨的事情。」

父親下個月就92歲了,已在美國度過了近60年的時光,如今回首在中國的那段歲月,他目光清澈,但沒有了早年的苦澀。他甚至帶著懷舊之情談到那個時期,說他至少是那個時代的一部分,那個時候,大多數公民都接受對國家的責任感和集體目標。

去年的一個下午,當我還在寫這本書的時候,他告訴我,共產黨對中國來說是有必要的,因為它在抗日戰爭和國民黨的腐敗統治之後復興了中國。

但是,共產黨有著根本的缺陷。雖然父親盡了一切努力來證明他的忠誠,表明他想在新統治者的領導下為中國的未來工作,甚至為他們奔赴邊疆,但黨的官員依然不會接納他。這些官員深陷在自己的恐懼之中,深陷在自己的權力觀念之中,深陷在自己製造的迷宮中,沒有信任、信念或慷慨的胸襟。

他們的領導人也不例外,他說。

多年前,我們吃完晚飯後在我兒時的家裡閑坐,他告訴我,他仍然記得《東方紅》的歌詞,那是上世紀60年代大多數中國公民熟記在心的讚歌。他清了清嗓子,毫不猶豫地用普通話唱了起來,儘管已經有幾十年沒唱。

東方紅,太陽升

中國出了個毛澤東

他為人民謀幸福

呼兒嘿呦,他是人民大救星!

一曲唱完,他靠在沙發上,對我微微一笑。在那一刻,他又變成了那個身穿褐色制服、帽子上點綴著一顆紅星的年輕人,縱馬馳騁在帝國西北邊陲的高山峽谷之中。