烏孫

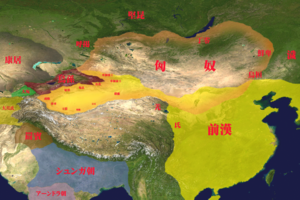

烏孫[1](うそん、拼音: )は、紀元前161年から5世紀にかけて、イシク湖周辺(現在のキルギス)に存在した遊牧国家。

歴史[編集]

前漢の時代[編集]

秦の末年、匈奴が冒頓単于のもとでモンゴル高原を統一し、さらに前漢の文帝の時期になって、その周辺国であった楼蘭・烏孫・呼掲およびタリム盆地の26国は匈奴に征服された。その際、烏孫王であった難兜靡(なんとうび)は殺され、子の昆莫(こんばく)は匈奴のもとで育てられる。

やがて昆莫は匈奴で手柄を立てるようになり、老上単于(在位:前174年 - 前161年)から烏孫の民を返され、西城を鎮守しながらも、次第に勢力を増していった。

紀元前161年、老上単于が死ぬと、昆莫は烏孫の民を引き連れ、西へ移動し、イシク湖周辺(現在のキルギス)にいた大月氏を駆逐して烏孫国を建国した。烏孫は次第に強大となり、匈奴の勢力範囲に属しながら、匈奴の会議に出席しなくなった。

数年後、前漢の張騫は匈奴と烏孫を切り離し、漢に服属させるべく、武帝に上奏。武帝は張騫を中郎将に任命し、300人の部下と1人につき2頭の馬、数万の牛と羊を引き連れ、さらに数千万の黄金と絹織物を携えさせ、節をもった副使多数とともに烏孫へ派遣した。烏孫王の昆莫は単于に対するのと同じ儀礼で漢の使節と面会し、天子の賜り物に拝礼した。そこで張騫は漢と対匈奴の共同戦線を張ることを提案した。しかし、昆莫自身も老齢で、まず漢がどのくらいの国なのかもわからず、さらにこのころの烏孫国内は三つに分裂しており、烏孫の大臣たちは匈奴を恐れており移住を望まなかった��ともあって、昆莫が独断で決められることではなく、張騫ははっきりした返事がもらえなかった。張騫はいったん烏孫の者数十人を連れて帰国し、漢の偉大さを見せつけた。それから張騫は一年あまりして亡くなった。烏孫の使者たちは帰国すると、漢は人口が多く裕福であることを報告し、烏孫の者たちはますます漢を尊敬するようになった。それからというもの烏孫をはじめ西域諸国は漢との交際を始めた。これを聞いた匈奴は烏孫に攻撃しようと決意した。これを恐れた烏孫は公主を娶り漢と兄弟となることを希望した。烏孫は千匹の馬を結納として送り、漢は皇族の娘である江都公主劉細君を嫁がせた。昆莫は江都公主を右夫人とし、匈奴からもきた嫁を左夫人とした。しかし昆莫は自分が老齢だといい、江都公主を孫の岑陬に娶らせた。

李広利の2度目の大宛討伐に際し、武帝は烏孫に使者を送り、協力して大宛を討つよう要請した。そこで烏孫は2千の騎兵を出動させたが、二股をかけてそれ以上進まなかった。

昆莫が死ぬと、孫の岑陬が代わって立った。岑陬というのは官号で、名は軍須靡という。実は昆莫というのも王号(以下昆弥)で、名は猟驕靡といった。岑陬は江都公主を娶り、一女少夫を生んだ。江都公主が死ぬと、漢はふたたび楚王劉戊の孫の解憂を公主とし、岑陬に娶らせた。岑陬が臨終の際に、岑陬と胡婦との間に生まれた泥靡は幼いので、王位を伯父の大禄の子の翁帰靡に与え、泥靡が成長したら王位を譲るよう遺言した。岑陬が死に、翁帰靡が即位すると肥王と号し、解憂を娶り、三男二女を生んだ。

昭帝の末年、壺衍鞮単于は烏孫を攻撃し、車延・悪師の地を取った。解憂は上書し、漢に救援を要請したが、漢では昭帝が崩御し返事ができなかった。宣帝が即位すると、昆弥(こんび:烏孫の君主号)の翁帰靡はふたたび上書して救援を要請した。本始2年(前72年)、漢は要請に応じて、祁連将軍の田広明・度遼将軍の范明友・前将軍の韓増・後将軍・蒲類将軍の趙充国・雲中太守・虎牙将軍の田順の五将軍を派兵した。校尉の常恵は烏孫西域の兵を指揮し、翁帰靡は自ら翕侯(きゅうこう:諸侯)以下5万余騎を率いて西方から入り、総勢20数万が匈奴を攻撃した。五将軍にはあまり戦功がなかったが、常恵が指揮する烏孫軍には戦功があったので、常恵は長羅侯に封ぜられた。しかし、匈奴の被害は甚大で、烏孫を深く怨むこととなり、その冬、壺衍鞮単于は烏孫を報復攻撃したが、その帰りに大雪にあって多くの人民と畜産が凍死した。さらにこれに乗じて北の丁令・東の烏桓・西の烏孫に攻撃され、多くの死傷者が出て、多くの畜産を失った。これにより匈奴に従っていた周辺諸国も離反し、匈奴は大虚弱となった。

翁帰靡が死ぬと、烏孫の貴人たちは共に先代の遺言に従い、岑陬の子の泥靡を立てて昆弥に即位させ、狂王と号した。狂王は解憂を娶り、その間に鴟靡を生んだ。漢は衛司馬の魏和意と副侯の任昌に侍子を送らせるべく2人を派遣したが、解憂は狂王に患わしく苦しめられていると告白してきたので、2人と解憂は狂王を暗殺することを謀った。宴会の席で狂王に斬りかかるが、失敗し、狂王は負傷しただけで馬に乗って逃げ去った。狂王の子の細沈痩は魏和意と任昌及び解憂を赤谷城にて包囲した。数カ月後、西域都護の鄭吉が諸国の兵を発してこれを救った。漢は中郎将の張遵を遣わして狂王を治療させ、金20斤を賜った。魏和意と任昌は長安に連行され斬首された。車騎将軍・長史の張翁は解憂らに狂王暗殺の尋問をした際、解憂の頭をつかんで罵った。解憂はこのことを上書したので、張翁は逆に死刑となった。

肥王翁帰靡と胡婦との子である烏就屠は、狂王が負傷した時に、翕侯らとともに避難していた。北山中にて、母家である匈奴に帰順し、狂王を襲撃して殺し、自ら立って昆弥となった。漢は破羌将軍の辛武賢を派遣してこれを討たせたが、西域都護の鄭吉が解憂の侍女の馮嫽に烏就屠を説得させたので、烏就屠は帰順した。漢は新たに元貴靡を大昆弥、烏就屠を小昆弥とし、烏孫の君主を二つに分け、さらにその人民も二つに分け、長羅侯の常恵に赤谷城にて監督させた。

甘露3年(前51年)、元貴靡や鴟靡がみな病死したので、解憂は遺骸を漢の地に埋めたいと上書し、解憂は3人の孫とともに漢に帰国し、田宅と奴婢を賜った。解憂はその2年後に亡くなった。

元貴靡の子の星靡が代わって大昆弥となるが、体が弱かったので、馮嫽は護衛をつけるよう上書した。のちに西域都護の韓宣が星靡を廃位して、左大将の大楽を昆弥に即位させるべきだと上奏したが却下された。星靡が死ぬと、子の雌栗靡が大昆弥に即位した。

小昆弥の烏就屠が死ぬと、子の拊離が即位したが、弟の日弐に殺される。日弐は逃亡し、康居に依った。漢の遣使者は拊離の子の安日を立てて小昆弥とした。安日は貴人の姑莫匿ら3人に日弐の一味に紛れさせ、これを刺殺させた。

後に安日は降民に殺され、漢はその弟の末振将を小昆弥とした。時に大昆弥の雌栗靡は健在で、翕侯らは彼に心服し、国中は翁帰靡の時以来の大安となっていたが、小昆弥の末振将は恐れて、貴人の烏日領に雌栗靡を刺殺させた。漢は中郎将の段会宗を遣わし、雌栗靡の従叔父(解憂の孫)の伊秩靡を大昆弥とした。大昆弥の翕侯の難棲は末振将を殺し、末振将の兄の安日の子の安犁靡が代わって小昆弥となった。元延2年(前11年)、漢はふたたび段会宗に命じて、その太子の番丘を斬らせた。

元寿2年(前1年)、大昆弥の伊秩靡と単于は漢に入朝した。元始中に至り、末振将の弟の卑爰疐は烏日領を殺し、漢は彼を帰義侯に封じた。両昆弥は皆弱く、卑爰疐は陵を侵したので、西域都護の孫建はこれを襲って殺した。

後漢の時代[編集]

後漢の永平17年(74年)、烏孫は漢に名馬を献じて侍子の入朝を請う。

建初8年(83年)、衛候の李邑に護送され、烏孫の使者は大小昆弥からの錦帛を後漢に献上した[3]。

北魏の時代[編集]

北魏の太延3年(437年)、散騎侍郎の董琬と高明らは太武帝の命を受けて西域に向かい、鄯善はじめ9カ国を招撫し、烏孫国を経て、董琬は破洛那(フェルガナ)に、高明は者舌(チャーシュ:現在のタシュケント)に至った。この時、烏孫はたびたび柔然に侵され、西の葱嶺山中に移っていた[4]。

習俗[編集]

烏孫は遊牧民なので、その習俗はほとんど匈奴と同じである。馬が多く、富人になると4~5千匹も所有する。顔古帥曰く西域諸国の中で最も中国の民族と容貌が異なり、目が窪み、鼻が高く、青目、赤顔であった。コーカソイドの遺伝的影響を色濃く持った集団だったようである。

地理[編集]

もともと烏孫族は月氏族と共に敦煌付近(河西回廊)に暮らしていたが、昆莫の父の代になって隣国匈奴の侵攻に遭い、その支配下に入る。匈奴の老上単于(在位:前174年 - 前161年)の代になってイリ地方の大月氏討伐を命ぜられた昆莫は、父の旧臣を率いて大月氏をイリ地方から追い出し、そこに居座った。紀元前161年、昆莫は老上単于の死に乗じて匈奴から独立し、イリ地方に烏孫国を建国する。これ以降、烏孫は漢と親密な関係を築きながら独立を保ち、5世紀の柔然侵攻までイリ地方に国を持っていた。

イリ地方では南の天山山脈に囲まれながらイシク湖周辺に本拠(赤谷城)を置き、たびたび周辺国を荒らしていた。現在、赤谷城のあった所はイシク湖に水没しており、湖底でその遺跡らしきものが発見されている。

政治体制[編集]

国を治める君主は昆弥(こんび)といい、赤谷城を本拠地とした。官職は相(宰相)・大禄・左右大将が2人、侯が3人、大将・都尉が各1人、大監が2人、大吏が1人、舎中大吏が2人、騎君が1人いた。

支配民族は烏孫族だが、被支配民族には塞族や月氏族がいた。これは烏孫族がイシク湖周辺に移住して来る以前に、匈奴から逃れてきた月氏族がおり、それよりも前に塞族が住んでいたためである。もともと烏孫族は月氏族と同様、匈奴に攻められる以前は敦煌・祁連の間に住んでいた。

歴代君主[編集]

烏孫の君主号は昆弥(こんび)といい、のちに大昆弥と小昆弥に分かれ、二人の君主を戴いた。

昆弥

大昆弥

小昆弥

伊秩靡と安犁靡の後も王統が続くと思われるが、それを伝える史料は���見されていない。

烏孫の語源[編集]

漢代中国語における「烏孫」は「アスウェン(âswin)」と読まれる。これは古代インド語で「騎手の複数形」(または双子の騎手の神)を意味する「アシヴィン(aśvin)」に近く、「烏孫」の原名は「アシヴィン(aśvin)」であったと推測される[5]。

脚注[編集]

参考資料[編集]

- 『史記』(匈奴列伝、大宛列伝)

- 『漢書』(匈奴伝、西域伝)

- 『後漢書』(班梁列伝、西域列伝)

- 『魏書』(第九十 西域)

- クリストファー・ベックウィズ(訳:斎藤純男)『ユーラシア帝国の興亡 世界史四〇〇〇年の震源地』(筑摩書房、2017年、ISBN 9784480858085)