南海爭端:一文讀懂中菲衝突的五大看點

- 呂嘉鴻

- BBC中文

中國與菲律賓在南海就島礁及海域主權的問題爭議多年,自今年以來有關衝突持續升高。根據菲律賓軍方上周公布的一段影片顯示,中國海警和菲律賓軍方船隻在6月17號發生激烈衝撞。馬尼拉指責中國船隻衝撞菲律賓船隻,並且「登船搶奪武器」。

根據影片顯示,中國海警人員手持斧頭和長刀,迅速衝向菲律賓船隻。當天衝突發生時,菲律賓海軍和海岸警衛隊正在向駐扎在仁愛礁(又稱第二湯馬仕島礁,菲方稱阿雲津礁)坐灘軍艦上的駐守軍隊運送補給品。

針對沖突,中國稱其執法措施「專業克制」,並稱其目的是阻止「擅自闖入」的菲律賓運補船。中國外交部發言人當日稱,菲律賓一艘運補船和兩艘快艇「未經中國政府允許,擅自闖入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域,企圖向仁愛礁非法坐灘的軍艦運送包括建築材料在內的物資」,中國海警「依法對菲方的船隻採取了必要的管制措施」,「現場的操作,專業克制」。

而菲律賓方面的回應則逐漸轉為強硬,從定調為「意外」到菲律賓總統小馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)稱「不會被任何人欺壓」。菲律賓防長特奧多羅(Gilbert Teodoro)6月24日表示,馬尼拉認為該事件並非「誤會或意外」,而是「一次侵略性的、非法的武力使用行為」。他並稱菲律賓不會公布向仁愛礁軍事前哨派遣補給部隊的時間表。

許多分析強調,此次衝突不僅是中菲兩國的事情,美國對與菲律賓在南海問題上合作抵禦北京之舉似乎不再遮掩,但華府不僅是在協助馬尼拉,更是希冀掣肘北京在印太地區(Indo-Pacific)的軍力延伸,以「第一島鏈」政策圍堵中國。

美國白宮國安會前亞洲事務副資深主任簡以榮(Ivan Kanapathy)對BBC中文說,雙方都公開表明了立場,幾乎不可能讓步。但目前的情況可能會升級為致命事件,在這種情況下,美國可能會被要求直接協助補給任務,「但由於中國解放軍不會對美軍發起激進的軍事挑戰,這反而可能使得局勢更加穩定」。

新加坡南洋理工大學國防與戰略研究所資深研究員許瑞麟(Collin Koh) 向BBC中文分析稱,他預估在這起衝突發生後緊接著的數周內,中國和菲律賓都將先收回步伐,重新審視局勢。

長期研究南海軍事博弈的許瑞麟博士強調,馬尼拉已明確表示,此次衝突不會阻止未來繼續向仁愛礁上的菲律賓坐灘軍艦補給物資,所以一切只是時間問題,之後與北京應當還會有衝突,只是不知是否會重覆上周的類似劇碼。但他表示,「情勢升級的可能性還涉及美國的角色」。

因此,外界關注,在兩國摩擦逐漸加劇的情況下,美國已經主動表示正與北京就此衝突打開溝通窗口,防範衝突升溫,但美國能幫上忙嗎?又或者美國的角色是什麼?中菲之間在南海的摩擦會持續甚至繼續升溫嗎?此外,馬尼拉若打算在國際海洋法庭控告北京,有關努力會成功嗎?中國會接受判決嗎?

BBC中文梳理了這些爭議以及專家的評析來回答這些關鍵問題。

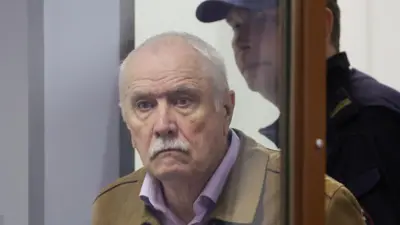

圖像來源,Reuters

一:仁愛礁如何成為中菲二國南海爭議的溫度計

中菲在南海爭議海域的衝突愈演愈烈,雙方上周在仁愛礁附近直接髮生衝突,摩擦達到近年來雙方衝突的新高峰。

據報道,6月17日,一艘中國海警船與一艘菲律賓軍方補給船碰撞,一名菲律賓海軍陸戰隊士兵嚴重受傷,失去一根手指。菲律賓雖然沒有援引與美國簽署的《共同防禦協議》,但仍據此指責中國海警的行為是「赤裸裸的侵略」。

《美菲共同防禦協議》是1951年兩國簽訂的條約。該條約稱任何國家對菲律賓部隊、船隻或飛機發動武裝襲擊,美國將會遵守「共同防禦」的承諾協助菲律賓防衛。

菲律賓軍方6月19日公布的幾段衝突影片顯示,菲律賓海軍充氣艇被至少八艘中國船隻包圍。畫面中中國船員揮舞著刀具、棍棒等武器。還有另一段影片可以看到一名中國船員用棍子猛擊菲律賓充氣艇,另一名男子則用尖刀刺破充氣艇。

這些問題再次凸顯了此次衝突發生地仁愛礁特殊的戰略軍事地位。

圖像來源,Reuters

雖然中菲兩國已為了南海島礁相互對峙數十年,但仁愛礁成為衝突的新焦點始於1999年。當時,菲律賓軍方故意讓該一艘二戰時期的老舊登陸艦「馬德雷山號」(Sierra Madre)坐灘擱淺在仁愛礁上,並派遣海軍陸戰隊在該船艦上駐守,該島礁因而在20多年來,變成隨著兩國關係起伏的溫度計。

BBC此前的多數分析認為,北京過去針對仁愛礁是在打持久戰,當與馬尼拉關係不錯時,中國海警能允許菲方向「馬德雷山號」運送補給;但當兩國關係惡化,就把補給船的運輸路徑斷掉。分析認為,北京的整體戰略評估是,「馬德雷山號」不可能永遠存在,總有一天,菲律賓將在該船解體快沉沒時,被迫撤離駐扎在上面的該國海軍陸戰隊。

2014年,BBC團隊曾登上這艘船,那時該船艦狀況極為糟糕,側面有巨大裂縫,海浪穿過船艦暴露的結構濺湧而入。這艘船艦再次成為南海爭議的焦點,2022年小馬科斯當選菲律賓總統以來,菲律賓的外交政策從前任杜特爾特的「親中」轉到「親美」,小馬科斯總統在南海問題上的戰略亦轉傾強硬,並同北京斡旋。彼時,馬尼拉官員曾經向BBC透露,現在菲律賓不僅是提供水和食物運到「馬德雷山號」而已,據稱還低調地運送建築材料,包括鷹架水泥以加固這艘搖搖欲墜的老船艦。

但是,菲律賓的動作北京不可能不知情,因此時而表達不滿並選擇時機反擊。上周的衝突似乎是兩國這兩年來不和睦關係的縮影,雙方在強勢的南海戰略對壘下採取更主動回應姿態而爆發的紛爭。馬尼拉亟欲保持其軍隊在仁愛島礁的存在,而北京強調其軍力在南海的強勢地位,不再低調回應「馬德雷山號」在仁愛礁上的存在。

二:衝突會升級嗎?

雖然菲律賓國家海事委員會主委盧卡斯 · 貝爾薩明(Lucas Bersamin)在6月21日試圖定調此事並非武裝攻擊,「可能只是一場誤會或意外」。不過,小馬科斯總統周日(6月23日)在巴拉旺島(Palawan Island)慰問官兵時,態度轉趨強勢。他在發表演說時稱,「我們永遠不會被任何人嚇倒或欺壓」。

6月24日,菲律賓國防部長特奧多羅在記者會上定調稱馬尼拉「已得出結論,那不是誤會或意外.....這是一次侵略性的、非法的武力使用行為。」他還表示,菲律賓在南中國海主張領土主權的政策沒有改變。

不過,北京也持續強硬抨擊菲方的補給行為絕非「人道主義」。中國外交部發言人林劍6月17日抨擊菲律賓運補船和快艇「未經中國政府允許」「企圖向仁愛礁非法坐灘的軍艦運送包括建築材料在內的物資」。

中國官媒小報《環球時報》上周便引述知情人士消息稱菲方人員面對中國海警態度「十分囂張,不僅執意頑抗、多次衝撞中國海警執法艇,還向中國海警執法人員潑灑不明液體,相關行為構成惡意攻擊。」

分析兩國摩擦及南海緊張情勢是否繼續升級,台灣國防部智庫「國防安全研究所」助研究員楊長蓉對BBC中文稱,南海絕對是北京當下的主要戰略布局,她預計中國在南海後續還會有更多的行動。

楊長蓉博士認為,北京將繼續透過新的海警行政執法措施施壓,很可能會發生越來越多的事件,緊迫的局勢因而會繼續升級。但是楊長蓉亦解釋稱,對於美國和其它那些在南海沒有主權聲索的國家,譬如歐洲國家,預計後者仍然會爭論他們的軍艦在該海域是否能享有「無害通過權」(Right of Innocent Passage)。

新加坡國立大學許瑞麟則對BBC中文表示,近幾年來,菲律賓在應對中國封鎖仁愛礁周遭時展現了他們靈活的戰略,例如透過改裝補給船以對抗中國的水炮攻擊。

許瑞麟預測,馬尼拉的南海戰略或會出現一系列新的調整。但情勢是否會升級?許教授說,這個可能性也該考慮到美國因素,特別是美菲在衝突過後正密切聯繫,「但話雖這麼說,我相信本案中的任何一方——馬尼拉、北京和華盛頓——都不會對一場有預謀的衝突感興趣。」

三:北京及菲律賓的未來戰略是什麼?

許瑞麟強調,他預計菲律賓將繼續堅持這種強硬的「透明度做法」,因為到目前為止,即使它尚未迫使中國收手,但效果不錯,「原因是這種戰略將持續引起國際社會對議題的關注,從而審視北京在南海的一舉一動,國際間甚至有可能對中國採取更激烈的行動,並組成結盟,對後者採取某種程度的威懾戰略。」

不過,也有專家表示小馬科斯得到了白宮支持,但手段資源都非常有限,當美國現在捲入俄烏戰爭以及加沙戰爭的時候,亦不確定能在多大程度上可以依靠白宮。

美國智庫太平洋論壇(Pacific Forum)中國問題專家藍若思( Elizabeth Freund Larus)教授則告訴BBC中文說,北京在南海的基本強勢態度不大可能改變。她說,中國可能會暫時放鬆對菲律賓補給任務的攻擊,只是為了讓「新聞週期轉移到另一個話題,然後會加倍努力阻擋馬尼拉的補給任務」。

她又分析說,在衝突發生後,如果菲律賓和美國的反應不強烈,中國就不會停止壓迫菲律賓的補給行動:「這種情況越是持續,就越有可能出現錯判,導致菲律賓船員出現死亡的風險。美菲不能等待這種情況發生,因為即使發生了,美國和菲律賓的反應也很難預測,是否會援引1951年《美菲相互防禦條約》第五條也不一定」。

此外,菲律賓未來如何因應這個問題似乎也還不明朗。藍若思認為,這需要美國在南海為菲律賓提供軍事支持。「美國也需要現場部署,提供護航以確保補給任務能夠順利進行,不受中國的攻擊。然而,令人質疑拜登是否願意採取這種行動。」

圖像來源,Getty Images

無論如何,美國的角色在中菲於南海的爭端越來越吃重。說到底,許多分析稱,美國對身處「第一島鏈」的菲律賓,重回盟友角色十分看重,這也表示小馬科斯與北京的交鋒不可能不需要美國幫忙。

許瑞麟便向BBC中文強調,馬尼拉在南海的行動顯然在資源及能力上處於劣勢,若沒有外部協助,無法單獨應對去打破僵局。

此外,菲律賓國內的政治變動也牽扯著與美中的關係。立場「親中」的菲律賓前總統杜特爾特(Rodrigo Duterte)之女莎拉·杜特爾特(Sara Duterte)在上周宣佈辭去兼任教育部長和「反叛亂工作小組」副主席職務。外界分析說,雖然菲律賓社會對此不感到意外,但這是宣告她與小馬科斯總統之間的聯盟破裂。

由於菲律賓的副總統和總統是分別選舉產生,因此菲律賓的正、副總統都各自有民意基礎,莎拉的辭職代表了與小馬科斯陣營的決裂,外界分析她可能會參與下一屆總統大選,挑戰小馬科斯以及其「親美」路線。

四:美國將如何介入?

在上周的事件發生後,美國已經明確表態將加強與北京的對話。上周,美國駐華大使尼古拉斯·伯恩斯(Nicholas Burns)在接受BBC駐北京記者專訪時表示,儘管中菲兩國現在是處在「充滿爭議的競爭」關係中,但美國正更頻繁地與中國聯繫,以避免在南海可能爆發的衝突。此外,「兩國的軍隊在南海和台灣海峽附近作業,非常接近彼此。你不希望發出錯誤的信號,」伯恩斯表示。

在分析美國的舉措時,藍若思教授對BBC中文說,她認為拜登總統可能不想再次涉入另一場不斷惡化的軍事衝突,因此可能會再次做出美國對菲律賓的「鐵的保證」,但在行動上會猶豫些。譬如,白宮將呼籲克制,也許會派國務卿訪問亞洲與中南海高層會面,試圖緩和局勢,或派一些船艦穿越南海以示對自由航行的堅持。但她強調,美艦「會遠離任何中國海警船艦」。

然而,許瑞麟則表示,除了發表譴責北京或表達與菲律賓團結一致的公開聲明外,他相信白宮一直在提供一些切實的支持給馬尼拉,例如提供中國方面的部署情報,並在仁愛礁附近展示明顯的軍事存在,證據之一是派遣無人機或偵察機飛越該區域。

許教授分析,當下「美菲中」三角情況在南海的競逐已經進入了新階段,因為馬尼拉在該區域的戰略已經實施了「透明化策略」。因此,北京在最近衝突中也強勢地回應,使用了各種手段來脅迫對手,「他們(解放軍)知道美國部隊正在監視,可能會感到有必要表現出決心,向美菲示威。」

圖像來源,Reuters

許瑞麟解釋,因此發表口頭聲明或部署無人機等空中力量或已不足以嚇阻中國了。白宮可能會採取更多的行動,「這也是源於小馬科斯政府可能因為來自菲國民眾壓力,而對美提出更迫切的請求,希望與美協力對中國採取更強勢果斷的行動。換言之,小馬科斯的國內信譽若受到打擊,華盛頓對其盟友的安全承諾及信譽也會受損。」

五:菲律賓再向國際法庭投訴?

2016年,海牙常設仲裁法院對菲律賓單方面發起的「南海仲裁案」作出裁決,稱中國擁有包括位於菲律賓200英里(320公里)專屬經濟區內的仁愛礁等主權聲明沒有國際法依據,但中國已經多次嚴厲拒絕承認這一裁決結果。針對最近一年多來的紛爭,馬尼拉已經多次表示,將再把爭端送到國際法庭。

目前馬尼拉已經有針對南海環境受損的指稱,起草新的對北京發起法律挑戰的計劃。

國際法專家楊長蓉向BBC中文表示,菲律賓除了可以去國際海洋法法庭(ITLOS)等其他國際法庭尋求法律救濟外,這次可能會涉及與上次不太相同的議題和證據,「因為大部分領土主張和證據已在上次仲裁中提交過了。所以如果他們再次訴諸法庭,這將是一個相關但獨立的新問題。」

許瑞麟教授也強調,菲律賓的新訴訟也是將建立在2016年的仲裁裁決基礎之上,因此可能有利於菲律賓。

儘管如此,除了法律之外,菲律賓事實上意識到, 需要持續在仁愛礁的巡航任務,才能維護其在專屬經濟區(EEZ)的主權權利,而且鑒於最近中國海警阻撓菲律賓的巡航任務,他們將不得不應對中國部隊重覆此舉甚至或直接登陸錨地的可能性。

「長遠來看,需要為第二湯馬斯礁制定一個『後馬德雷山號』的未來解決方案,無論是建造永久新結構基地或其他方式。在這兩種情況下,馬尼拉可能需要一些外部援助,特別是來自美國。」許教授說。

曾經在馬科斯政權下擔任高官的菲律賓前參議員塔塔德(Francisco Tatad)則在本周投書《馬尼拉時報》稱,也許是時候讓中國和其他南海申索國考慮引入「中立第三方」來協助該區域的管理問題,「有人建議請東盟來提供這種服務,但這種倡議可能應該由地區性組織自身發起。」

塔塔德又說,另一個選擇或許是中國作為一個大國,可以履行其對該地區和世界的責任,主動地與各方進行磋商,創造和平條件。